Ormai esiste antagonismo tra capitalismo nazionalista e capitalismo internazionalista, è palese. Dapprima le varie consultazioni europee, tutte favorevoli alla difesa dei confini nazionali, specie con riguardo agli immigrati; ora le consultazioni negli Stati Uniti, che assumono una clamorosità mondiale, e, come si dice spesso, “storica”.

Assistiamo dunque a crescenti tentativi di superare il capitalismo internazionalista e di (ri)fondare un capitalismo nazionalista. E ciò avviene proprio a partire dalla più potente nazione del mondo, il che è di una paradossalità che avrebbe dell’assurdo, e che invece è spiegabilissima.

Lasciamo i clamori dell’informazione che finge di scoprire adesso le finalità del nuovo presidente americano. Donald Trump vuole (ri)fondare un capitalismo nazionalista, un capitalismo che tutela gli Stati Uniti, in particolare il ceto medio e il proletariato. Molti si accorgono solo adesso che gli Stati Uniti non hanno risolto la crisi, come si proclamava; ceti medi e proletariato stanno male.

Chi sta bene sono i ricchi e gli arricchiti, i protagonisti del capitalismo internazionalista, i gruppi finanziari e le grandi imprese che saccheggiano il risparmio, investono dove conviene al profitto, sfruttano gli immigrati a basso costo, senza preoccuparsi se ciò comporta il declino del loro paese.

Questo tipo di capitalismo internazionalista punta inoltre al dominio mondiale, sostenendo imprese e spese militari abnormi che ricadono sui cittadini. E qui la faccenda inizia a complicarsi. Può accadere una situazione contraria alla tesi dell’economia classica, la quale dava per certo che il profitto dell’impresa rappresentasse un beneficio per la società intera.

Possiamo avere profitto dell’impresa e male della società? Certamente. Ad esempio producendo all’estero o sfruttando gli immigrati. È quello che accade non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il sistema del capitalismo internazionalista, che esalta la libertà di scambi, trattati, merci, capitali, persone…

Magnifico per il capitale! Ma spesso pernicioso per la gente, il piccolo imprenditore, l’operaio… Da ciò un’opposizione virulenta. Innanzi tutto contro gli incolpevoli immigrati, in secondo luogo contro quei paesi che producono a basso costo ed attirano capitali, o peggio, ci inondano di merci concorrenziali.

Al dunque, si auspica l’avvento di un capitalismo nazionalista. Per fare il bene del proprio paese, per tutelarlo. Come? Limitando le immigrazioni, erigendo frontiere doganali sulle merci straniere; l’attenuazione delle tassazioni è un luogo ricorrente, al pari dell’aiuto alle piccole imprese, della salvezza delle imprese in crisi… E qui insorgono gli interrogativi problematici.

Il grande capitale, “abituato” ad investire e ad impiegare stranieri a minor salario, come reagirà? Di sicuro i lavoratori nazionali, senza o con minor presenza straniera, chiederanno aumenti salariali, i costi di produzione cresceranno, e allora come restare competitivi? Inoltre, se le barriere doganali bloccheranno le merci prodotte all’estero anche con capitali “nostri”, per questi ultimi sarebbe la dissoluzione.

Se d’altro canto si producesse solo per l’interno, la domanda interna basterebbe ad assorbire la produzione? Immaginiamo poi che la Cina si veda tassare le sue esportazioni, come si comporterà quel grande paese? E se la Cina va in difficoltà, non trascinerà il mondo?

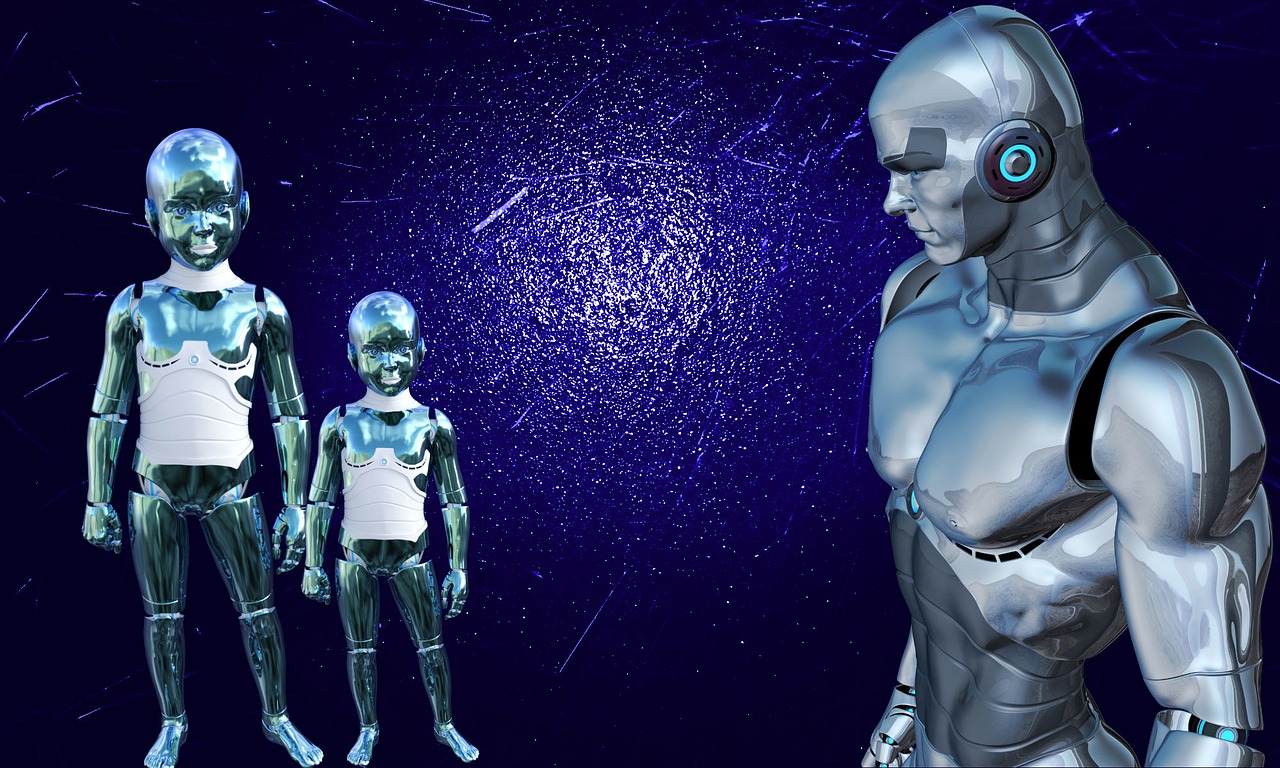

Ma tutto questo è poca cosa rispetto all’evento mastodontico che è oggi – e specialmente sarà domani – cagione di uno scombussolamento micidiale: l’economia senza lavoratori!

Possiamo erigere barriere doganali, possiamo limitare l’immigrazione, ma non possiamo arrestare le tecnologie che cancellano il lavoro. È fin troppo facile credere di risolvere la crisi odierna con barriere doganali e limitazione di immigrati. Sono rimedi momentanei. Il punto essenziale è che il lavoro scema per le nuove tecnologie, il che esige una revisione del capitalismo ben al di là delle barriere doganali o umane, che tuttavia segnalano un malessere cruciale: il profitto come scopo assoluto è insostenibile, antisociale, non crea occupazione, semmai sottoccupazione.

In ogni caso, non basteranno le barriere, occorre ridiscutere il profitto al tempo dei robot. Se questa diagnosi non avverrà, ci troveremo un mondo diviso in forze antagoniste, un nazionalismo esacerbato, un “si salvi chi può” a qualsiasi costo. Indubbiamente in tal modo vi sarà il dominio degli Stati più forti o dello Stato più forte, ma le macerie saranno alte almeno quanto la potenza che vincerà (per modo di dire…).

Non c’è dubbio che il capitalismo internazionalista del profitto ad ogni costo, anche impoverendo il proprio o gli altrui paesi, è rovinoso. Non c’è dubbio che i popoli chiedono barricate di protezione contro gli immigrati e le merci straniere competitive perché prodotte da lavoratori poco pagati, e persino con i capitali di chi li importa. Ma queste barriere rischiano di suscitare crisi enormi, e soprattutto di non eliminare il rovello interno ai sistemi produttivi: le tecnologie che creano disoccupazione, contro le quali le barriere esterne non possono alcunché.

Occorre allora rivedere il sistema produttivo e vagliare se non sia il caso che l’economia al tempo dei robot individui il suo fine primario non nella produzione del profitto, ma nella salvaguardia dell’occupazione. Il che non significa assenza di profitto, ma un profitto compatibile con l’occupazione al tempo dei robot. Occupazione che non può essere difesa come avveniva nell’epoca precedente. Se il problema è interno, non valgono le difese esterne.

Ma al di là dell’ipotesi di uno scontro di nazionalismi, possiamo formulare un’ipotesi molto più ottimistica: non quell’ottimismo illusorio che ricopre il malessere odierno, ma una realistica prospettiva positiva. Analizziamola.

Gli Stati Uniti rinunciamo alle enormi spese per controllare il pianeta e accettano un pluralismo di aree di influenza. Non osteggiano la Russia, consentendole un piano di sicurezza con l’Ucraina e la Siria. La Russia, non sentendosi (a torto o a ragione) accerchiata, ristabilisce rapporti commerciali con l’Europa. La NATO, a sua volta rassicurata, smette di temere la Russia. Gli Stati Uniti, riducendo le spese militari esorbitanti, usano il denaro per migliorare i salari; i salari aumentati accrescono la domanda interna salvando il profitto (che, in ogni caso, deve decrescere), si ricostruisce il ceto medio e il benessere degli operai. La Cina favorisce anch’essa il mercato interno e non solo l’esportazione competitiva; idem la Germania. L’immigrazione diventa compatibile e non un modo per affliggere i salari nazionali o per finalità illegali.

Ovviamente gli investimenti nei paesi poveri dovranno continuare ma senza impoverire i cittadini dei paesi più avanzati… Tutto questo all’ombra della rivoluzione tecnologica. Se queste armonizzazioni non avverranno, sarà a rischio la pace che è a fondamento di esse. Rischiamo una lotta tra nazionalismi che produrrà pari danni dell’internazionalismo antinazionale.

Avere la chiarezza degli scopi può aiutare ad evitare gli errori. E gli errori sono: l’internazionalismo antinazionale, oggi; il nazionalismo contro nazionalismo, domani. Se usiamo l’enorme potenza dei mezzi tecnologici a vantaggio di tutti, i robot potranno essere straordinariamente utili. Purché si voglia il vantaggio di tutti. Ottimismo? No, buona volontà. Chi trarrebbe vantaggio dai conflitti?

C00 Pixabay

Il profitto al tempo dei robot

L’alleanza perversa fra tecnologia e profitto configura scenari di grave rischio, mentre un’alleanza virtuosa potrebbe aprire prospettive positive